量子コンピュータで「未来のゲーム」はつくれるか?

TEXT by Akihico Mori

ゲームは、コンピュータのショーのようなものです。ゲームの中で使われてきたAI(人工知能)は、ゲームを楽しくするためにつくられてきただけでなく、ゲームの形を変え、AIそのものの進化も助けてきました。では、そのゲームとAIの関係を、「量子コンピュータ」という新しいコンピュータにも応用できるでしょうか?

「Quantum Gamification」というイベントでは、「誰も見たことのないゲーム」を作り続けてきた三宅陽一郎さん、昔からAIをゲームに使ってきた森川幸人さん、そして人工生命をつくる中村政義さんと一緒に、いまのゲームとAI、そして量子コンピュータとゲームの可能性について語り合います。8月16日のトークショーに先立っておこなわれた、プレトークをお伝えします。

Can Quantum Computers Create the "Games of the Future"?

Can Quantum Computers Create the "Games of the Future"?

ゲーム開発の「見えない壁」

ーーまず今回のトークイベントのテーマである「量子コンピュータとゲーム」と聞いて、どう感じられましたか?

三宅陽一郎:少し遠いな、と(笑)。「ゲームと量子コンピュータ」は、現段階では強く結びついていないと思います。というのも、ゲーム産業では、あらかじめ決まったルールや環境の中で、うまくゲームを動かすことが基本になっているからです。つまりPlayStationやNintendo Switch、或いはPCなど、使うマシンは最初から決まっているわけですね。

つまり今のゲーム開発は、「このくらいのことまでなら作れるよね」という、なんとなくの決まりごとがあります。そして多くの人が、「これ以上は無理だ」と思っている「見えない壁」があります。その理由は、たとえばすごく時間がかかる計算をしないと実現できないとか、今のコンピュータでは処理しきれないといった、現実的な計算の限界があるからです。だから、ゲームクリエイター(ゲームの作り手)たちも、意識的にせよ、無意識的にせよ、最初から難しいことは避けて設計しているんですね。

その「見えない壁」が量子コンピュータなら突破できる可能性があると僕は楽しみにしています。

ーーいま、世界各国で量子コンピュータの開発競争が行われています。そして産業界では、その使い道(ユースケース)を模索していますしかし、そのときにも「見えない壁」の手前で考えてしまうところがあるんです。ここを突破するのが、なかなか難しいのです。

三宅:そうなんですよね。それはいまのゲーム開発にも言えることで、多くの場合「これまでのやり方」の枠の中で考えられているんです。本当はもっと面白いアイデアがあるかもしれないのに、「それは無理だろうな」って、無意識のうちに自分で可能性をしばってしまっている。

たとえば、危険ではあるけれど、火星まで行ける手段があるのに「そもそも南極にだって行くのは大変だからやめておこう」と考えてしまう──そんな感じです。気づかないうちに、冒険のスケールを小さくしてしまっているんですね。

でも本当に新しいアイデアって、「えっ、そんなところまで行けるの!? ちょっと考えてみようか」という気づきから生まれるものだと思います。

量子コンピュータでできるかもしれない未来のゲーム

ーーこのトークイベントは、まさにその「火星まで行ける方法」を本気で議論して、実際に行く方法を考えよう! っていう気持ちがあるんですよ。でも中村さんは、まさにこれまでのやり方を逸脱する方法でゲームをつくっていますよね。

中村政義:とはいえ、コンピュータの性能は「見える壁」です。もし、現実の生き物よりももっと自由で、思いがけない動きをするような存在が、ゲームの中に出てきたらどうなるだろう? ちょっと不気味だけど、なぜか目を引くような「生き物っぽいもの」がゲームに登場したら──。そう考えると、やっぱりワクワクするし、いろんな想像が広がりますよね。わたしはそういうゲームを自分がやりたくて『ANLIFE(アンライフ)』という、「人工生命」をテーマにしたゲームをつくりました。

『ANLIFE』 プレイヤーが“創造主”となって仮想の生命を進化させる、物理エンジンベースの人工生命シミュレーター。目標やクリアのない世界で、生物たちは自ら動きを学び、環境に適応しながら進化する。遺伝、突然変異、自然選択といった生命のメカニズムを実験的に体験でき、プレイヤーは環境や遺伝子を操作しながら、その変化を観察・介入できる。生命の不思議と進化の過程を楽しめる、新感覚の“進化体験ゲーム”。 https://store.steampowered.com/app/2452130/ANLIFE_MotionLearning_Life_Evolution/

人工生命というのは、つまり生命のような「生きているような不思議な動き」を人工的に、リアルに再現するというものです。これがけっこう大変なんです。たとえば、キャラクターの動きを計算する「物理エンジン」という仕組みを使って表現しようとすると、すごくたくさんの計算が必要になってしまいます。そうすると、ゲームが重くなったり、うまく動かなかったりするんですね。それに、動きに“予測できない部分”が多すぎると、開発する側でもコントロールが難しくなってしまいます。

だから、今まではなかなか「生き物っぽいもの」をゲームに取り入れるのは難しかったんです。でも逆に言えば、そういう「何が起こるかわからない動き」こそが、ゲームに新しい面白さを生み出すカギになるじゃないかと思っています。どうにかして、その不確実な“生き物っぽさ”を、ゲームの中にうまく組み込めないか──ずっとそういうことを考えて、いろいろ試しています。

三宅:「今はまだ無理」と思われていることって、どんな分野にあるものです。ゲームの世界の具体例で言うと、まさに森川さんが取り組んでいるような、「群衆のシミュレーション」というテーマがありますよね。たくさんの人が一度に動く場面──たとえばお祭りや渋谷のスクランブル交差点みたいな状況を、ゲームの中でリアルに再現しようとすると、今はほとんどの場合、実際にはうまく動いていないキャラを“それっぽく”見せてごまかすしかない。つまり、ちょっとウソをついた群衆なんです。

でも、量子コンピュータを使えば、ひとりひとりが本当に考えて動いているような、本物に近い群衆が作れるかもしれません。そういった「これまで無理だったこと」がゲームの中で実現できるようになったとき、まったく新しいゲーム体験が生まれるんじゃないかと思うんです。

森川幸人:ぼくとしては、「量子アニーリング」技術は、けっこう早い段階でゲームにも使えるようになるんじゃないかと思っています。まあ、そう考えている人はまだ少ないかもしれないですけど(笑)。

たとえば、最近よくある「オープンワールド」っていう、広い世界を自由に動き回れるゲームや、何人ものプレイヤーが同時に行動するようなゲームでは、この技術が活かせる場面が出てくると思うんです。

量子アニーリングは、たくさんの選択肢の中から「いちばん良い答え」を見つけるのが得意な仕組みなので、「どうすれば効率よく進めるか」や「どの順番で行動すれば最適か」といった“最適化”の問題に向いています。オープンワールドでこの仕組みは使えるなと。

三宅:そう考えると、量子コンピュータとゲームって、まだあまりつながっていないけれど、これから工夫しだいでけっこう面白い組み合わせになるかもしれないなと思います。

他にも、DNAの情報をもとに、体の中でタンパク質がどうやって作られるかをシミュレーションしようとすると、今のコンピュータでは計算がとても大変で、ほとんどできません。でも、「もしかしたら量子コンピュータならできるかも?」という期待はありますね。

DNAの並び方(これを「シークエンス」と言います)から、できあがるタンパク質の立体的な形(これを「ホールディング」と言います)まで、全部を一気に計算できるようになるかもしれない。

ゲームと共進化してきたAI

ーー実はあまり知られていないけれど、ゲームとAIはともに進化してきたわけですよね。そういったことが、量子コンピュータとその使い道の関係にも生まれるでしょうか?

三宅:昔のコンピュータは、今みたいに高性能じゃなかったので、囲碁や将棋、チェスのような複雑なゲームをAIにやらせるのは、とても難しかったんです。昔は、もっとシンプルなゲームの中でAIを動かすしかなかったんですね。たとえば1970年代の後半に登場した『パックマン』(1980年にナムコが開発したアーケード用迷路ゲームで、当初は日本で「パックマン」と呼ばれていた)では、キャラクターをリアルタイムで動かすAIが使われていて、ようやく“その場で反応するAI”がゲームに取り入れられるようになった。そこから少しずつ、技術が発展してきたんです。

ーーそもそも、ゲームにおけるそれらの技術はどのようにして開発されていくんですか?

三宅:誰もつくってくれないので、ゲーム開発者が自力でつくります。こういった「リアルタイムでプレイヤーとやりとりできるAI」の研究って、じつは大学ではあまりやられていません。なぜかというと、大学では基本的に「ゲームそのものを作る」ことはなかなかしないからです。すでにあるゲームを使って、外からAIを動かしてやる研究はたくさん行われていますが、「ゲームとAIをいっしょに作る」ことはあまりやられていないんです。

それに対してゲーム産業では、ゲームを作ると同時に、その中で動かすAIも自分たちで作る。たとえば、将棋や囲碁など、すでにあるゲームにAIをくっつけるのではなく、最初からAIとゲームを一体のものとしてデザインしているんです。だからまさに共進化が起きる。

ーー「人工生命」はまさにAIとゲームが一体となっているものだと思います。

中村:すごくシンプルなルールをいくつか決めるだけで、そこから、他には一切似たものがない、びっくりするふるまいが出てくることがあるのは、人工生命の面白いところです。

たとえば、私たちの宇宙だって、ほんの少しの物理法則だけでできていると考えられています。でも、そこから地球が生まれたり、生命が誕生したりしている。それってすごく不思議で、感動するようなことですよね。

ゲームでも、「これまでにない世界をつくる」とか、「プレイヤーによって体験がまったく変わるようなゲームをつくる」というのは、とても大きな目標になります。

たとえば、ドラえもんの映画に出てきた『創生日記』って知っていますか? のび太がふりかけみたいな道具をかけると、小さな地球ができて、そこに時間が流れ、生き物が増えて、あるとき人類ではなく昆虫の文明が進化していくというお話です。

あんなふうに、自分の手でつくれるけれど、何が起きるか予測できない世界。そういった“偶然の驚き”を体験したい、つくりたいと思う人が、人工生命の方向へ自然とひかれていくのだと思います。

つまり、「ただ楽しい」だけじゃなくて、「予測できなかったものが生まれてくること」そのものが、まったく新しいゲームを生み出すエネルギーになっている。私はそう感じています。

AIがゲームを作りはじめた

三宅:中村さんが取り組んでいる「人工生命」の研究って、もうそれ自体がひとつのコンテンツ(=中身そのもの)になっているんですよね。つまり、AIが「何かを助けるための道具」じゃなくて、「見ていて面白い主役」になっている。

こういう考え方って、実はゲームの世界でしか本格的にはやられていないんです。映画や音楽の分野ではまだ、AIがそこまで深く関わっているわけではない。でも、ゲームの中では、AIが創造の起点になり、まるで生きているかのように振る舞ったり、世界そのものをつくったりしている。

ゲームクリエイターが目指していることは、まさに中村さんがやっているように「AIを使って、ゲームそのものを進化させたい」ということなんです。同じようなゲームを繰り返し作るのではなくて、まったく新しい体験を作りたい。

もちろん、人気の出るゲームを考えるのはプロデューサーの大事な仕事です。でも開発者たちは、それ以上のことを考える。むしろ「こんなAI、見たことない!」「こんなゲーム、アリなの!?」ってプレイヤーが驚くような、新しい仕組みを作りたいんです。

そうやって新しいAIが生まれ、そのAIによってゲームの世界もどんどん変わっていく──つまり、AIとゲームが一緒に進化していく。そういう流れが、いま起こっているんです。

中村 そもそもゲームって、これまでは「プレイヤーを楽しませるためのもの」として作られてきましたよね。そして、ゲームの中に出てくるAIも、ほとんどが「プレイヤーにとってちょうどいい相手」になるように調整されたものでした。つまり、プレイヤーを楽しませるための“道具”だったんです。

でも、ぼくが今やりたいのは、そういう「道具としてのAI」ではなくて、「AI自身が主役として生きているゲーム」を作ることなんです。それがゲーム『ANLIFE』で試みていることでもあります。動きをうまく学習し、まるで“生命っぽい存在”が、自分で学びながら成長していく様子を、ゲームの中で表現する試みです。

つまり、プレイヤーが全てをコントロールするのではなく、まずAIたちの世界があって、その中にプレイヤーが観察したり、会話したり、思いがけない発見をしたりする。そんなインタラクション(=やりとり)の中から、自然に何かが生まれてくることが「おもしろい」──そんな新しいゲーム体験を作りたいと考えているんです。

ーー森川さんは、黎明期からAIをゲームに活用してきましたよね。ゲームとAIの共進化についてどう思いますか?

森川:ええ、そうした経験から最近よく感じるのは、「AI=生成AI」というイメージが、すっかり当たり前になってしまっていることです。たとえば、文章を書いたり絵を描いたりするAIですね。でも、それだけがAIのすべてだと考えてしまうのは、ちょっともったいない気がしているんです。

ゲームの分野には、生成AI以外にも面白いAIの仕組み(=アルゴリズム)がたくさんあります。だから、「AI=生成」という考え方だけにしばってしまうと、発想がせまくなってしまう。もっと広く、いろんなタイプのAIに目を向けてみたいです。

そのうえで、ぼくが今一番力を入れているのは、「AIにゲームを作らせる」というテーマです。せっかくAIがここまで発達してきたんだから、人間がやるべきこととAIに任せられることをうまく分けて、いっしょにゲームを作れたら面白いと思っているんです。

たとえば、人間が「こういう世界観のゲームを作りたいな」と提案して、AIはそこからいろんなアイデアを出してくれる。その中から「これがいいね」と選ぶのはまた人間がやって、具体的なマップやキャラクターの動きを作るところはAIにまかせる──そんなふうに役割分担しながら、一緒に作るやり方を実験しているところです。

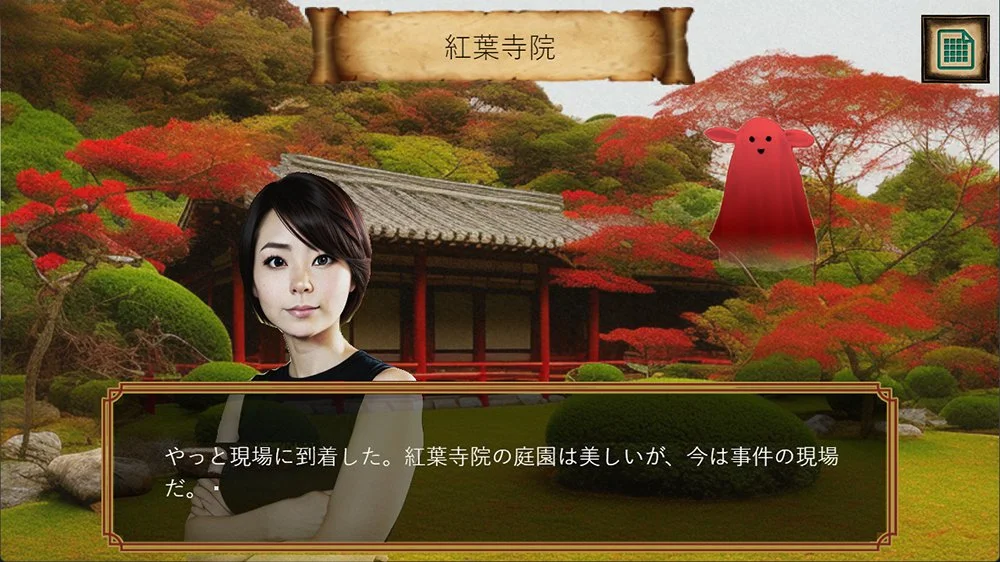

2年前には『RedRam(レッドラム)』というゲームで、AIにミステリーゲームを作らせる挑戦もしました。最近進めているのは、「AI同士の協調」です。これまでは、ひとつのキャラクターにひとつのAIを入れる、という感じでした。でも、複数のAIが関係し合って、一緒に考えたり、自然に会話したりするような状態──もしかしたら「小さなチームとしての意識」が生まれるかもしれない。そんな可能性に、今すごく興味を持って取り組んでいます。

Red Ram(レッドラム)250以上のシナリオを備え、プレイヤーの好みに応じて“ほぼ無限”にマーダーミステリーを自動生成するAIミステリーゲーム。ストーリー、トリック、キャラ設定、メッセージまですべてChatGPTが構成し、グラフィックもStable Diffusionによって自動生成。プレイヤーが設定した条件に応じて事件が展開し、毎回異なる推理体験が楽しめる。AIによる完全生成型ミステリーの新しい地平を切り開く一本。 https://mm.ai.dev.morikatron.net/redram/

ゲームはアイデアのエンジンになる

三宅:AIの技術ってこれまでずっと、ゲームと一緒に進化してきたんです。昔は囲碁や将棋などのボードゲームでAIを研究するのが主流でしたが、今ではその流れが変わって、世界中でデジタルゲームがAIの新しい研究の場になってきています。

大規模なAIの会社でには、ゲームを開発するチームと、AIを研究するチームが並んで存在しています。これは最近すごく増えてきているスタイルで、「ゲームとAIの融合」が本気で進んでいるんです。

ーーつまりゲームが新しいビジネスや研究のアイデアを生み出すための装置になっているわけですね!

三宅:ゲームの中のAIは、いつも冒険させられてますから。現実のAIはせいぜい、写真を分類したり、メールを仕分けしたりといった仕事しかできませんが、ゲームの中では魔法を打ち合ったり、ダンジョンの奥にある宝箱を探したり、ドラゴンと戦ったりと、複雑なことをさせることができるんです。

その結果、ゲームという場所は、AIが成長するための“ゆりかご”になってきたのです。実際、今ではロボット(ロボティクス)のほうがAIの技術を取り入れて追いつこうとしているくらいです。昔はAIがロボットから学んでいたのに、立場が逆転しているんです。

なぜそんなことが可能かというと、ゲームのような仮想空間では、現実では不可能なことができるからです。たとえば、AIに100年分の経験を積ませるなんて現実ではムリですが、ゲームの中ならそれを短時間で再現できてしまいます。1年分の訓練も一気にシミュレーションで終わらせることができる。だから、AIはどんどん強くなって、人間を超える判断もできるようになってきているんです。

実際、ゲーム会社にはAI専門のエンジニアがいて、「どうすればゲームとAIをいっしょに進化させられるか」を考えながら、日々開発を続けています。

この流れはゲームだけでなく、他の分野にも広がってきています。たとえば、自動運転の車やドローンの動きを開発する時も、いきなり現実で試すのではなく、まずは「アンリアルエンジン」というゲーム開発用のソフトを使って、仮想空間で何度もシミュレーションしてから、実際の世界に応用する。そんな方法が今は当たり前になってきています。

三宅 陽一郎

スクウェア・エニックス リードAIリサーチャー

ゲームAI開発者。日本デジタルゲーム学会理事、人工知能学会理事。デジタルゲームにおける人工知能を専門に研究、開発を行う。博士(工学、東京大学)。著作に「ゲーム情報学概論」、「人工知能のための哲学塾」、「ゲームAI技術入門」、「絵でわかる人工知能」(森川 幸人と共著)等多数。東京大学生産技術研究所特任教授、立教大学大学院人工知能科学研究科特任教授、九州大学客員教授、東京大先端科学技術研究センター上級客員研究員。IGDA日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、DiGRA JAPAN 理事、人工知能学会編集委員会副編集委員長などの活動を行う。

森川 幸人

モリカトロン株式会社 代表取締役

ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。モリカトロン株式会社代表取締役。筑波大学非常勤講師。主な仕事は、ゲームAIの研究開発、CG制作、ゲームソフト、スマホアプリ開発。主な受賞歴として、2004年「くまうた」で文化庁メディア芸術祭 審査員推薦賞、2011年「ヌカカの結婚」で第一回ダ・ヴィンチ電子書籍大賞受賞。主な著書として、「マッチ箱の脳」「テロメアの帽子」「ヌカカの結婚」「イオの黒い玉」「絵でわかる人工知能」(共著)「イラストで読むAI入門」「僕らのAI論」「絵でわかる10才からのAI入門 」他

中村 政義

アトラクチャー株式会社 代表取締役

人工生命開発者・インディゲームクリエイター。金沢美術工芸大学非常勤講師。個人開発の人工生命シミュレータが注目を集め、ドワンゴより異例の人工生命観察サービス「ARTILIFE」をリリース。その後、プリファードネットワークスを経て起業。2019年にバンダイナムコアクセラレータ採択、日本最大級のスタートアップピッチコンテストIVS LAUNCHPAD Entertainmentファイナリストに選出。現在は人工生命ゲーム『ANLIFE』を開発中で、東京ゲームショウ2024「SELECTED INDIE 80」および「Sense of Wonder Night」ファイナリストに選ばれる。